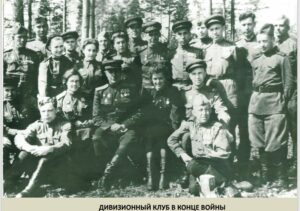

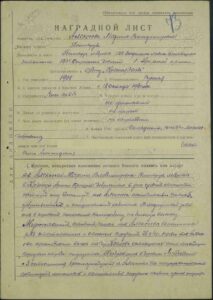

Начальник клуба дивизии

Дата рождения:18.11.1908

Место рождения: г. Москва

Кандидат биологических наук

Член ВКП (б) с 1940 г.

Доброволец. Призвана через Октябрьский РВК г.Москвы 15.10.1941

Рядовая 1 полка Московских рабочих. Медсестра. Секретарь политотдела.

В 1942 г. – политрук медицинской роты, парторг 122 медсанбата,

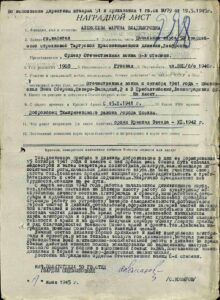

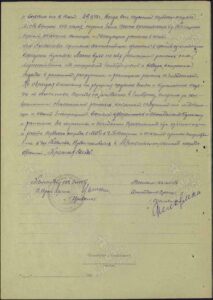

Награждена Орденом Красной Звезды (Приказ ВС 1Уд А №567 от 12.12.1942). Даты подвига: 28.09.1942, 29.09.1942

В марте 1943 г. назначена Начальником дивизионного клуба 53 гв. сд.

КЛУБ НА ПЕРЕДОВОЙ М. АЛЕКСЕЕВА, начальник дивизионного клуба

Разве на войне было время для отдыха? Само понятие «клуб» такое мирное, что как-то не вяжется с представлением о фронте… И все же клуб был!

Командир дивизии и начальник политотдела требовали пропаганды в художественной форме боевых традиций, политического воспитания, передачи боевого опыта бывалых воинов. В составе клуба были дивизионный оркестр, самодеятельная агитбригада, кинорадиотехники, художники, библиотека. Но, конечно, не было привычного здания. Не к нам приходили, а мы шли в батальоны и полки, где можно было собрать людей. Чаще всего сценой служила выровненная земля, занавесом- две плащ-палатки. На болотистой почве для танцев подкладывали широкую фанеру. Лишь в редкие недели, когда дивизию выводили на отдых, «сценой» служили две рядом составленные грузовые автомашины с откинутыми бортами.

Мои славные товарищи! Вы помните, как было нелегко? Казалось бы, время для подготовки программы могло найтись в период наступательного боя дивизии, но тогда все работали санитарами в медсанбате или грузили боеприпасы. Кончался бой — и почти сразу надо было давать концерты. Помню, в конце марта 1943 г. дивизия вела тяжелый бой за рекой Ловатью. Машины по реке ходить не могли. По разбитому и тающему льду агитбригада переносила на носилках раненых. Кларнетист-саксофонист Иван Григорьев вынес с поля боя 20 раненых с оружием и перевез через реку 150 человек. Музыканты оркестра помогали саперному батальону готовить в лесу мост и возвращались уже в темноте. Дорога, разбитая машинами, подтаяла, шли по липкой глине, проваливались в воронки, спешили к переправе. Вот и река! Увы… Вместо крепкого льда перед нами темная блестящая вода. А мы стоим мокрые на берегу, и с льдинами уплывала наша надежда на отдых и тепло… Пришлось переночевать, не разжигая огня, в пустых землянках, вырытых в крутом берегу. Лишь в середине следующего дня переправа была налажена, и мы добрались до своих. А через два часа, переодевшись и поев горячего впервые за последние два дня, отправились с концертом для раненых в медсанбат. И так бывало нередко…

Член агитбригады Тамара Бенедиктова была постановщиком и исполнительницей самых разнообразных танцев и превосходной комической артисткой. Надо было видеть, как она исполняла рассказы Чехова, отрывки из оперетт, чтобы почувствовать, как ее любили зрители. Однажды Тамара исполняла роль зубного врача в скетче «Одна минутка». Посетитель с зубной болью страдал на табуретке, а она болтала у телефона. Хохотали красноармейцы и командиры, хохочем все мы за плащ-палаткой. Вышла на сцену «медсестра», взглянула на нее, да как расхохочется вместе со всеми… А она стоит с рассеянным лицом и, спустив на нос очки, невозмутимо ждет реплики. Спас спектакль кто-то из-за сцены, подав реплику сквозь смех. А настоящая специальность Тамары — операционная сестра.

В тяжелые бои при наступлении на Извоз-Березовец почти две недели с редким отдыхом для сна работала Тамара в медсанбате. Во время артналета падали перебитые снарядами деревья, шатались палатки, летели осколки, и раненые, не выходя из перевязочной, получали вторичные ранения. Но врачи продолжали свое мужественное дело, и рядом с ними в роли операционной сестры стояла наша Тамара… Подавали на стол, снимали и шинировали раненых музыканты Б. Гульпенко и И. Хабаров.

Незадачливую «медсестру» в том скетче играла наша маленькая Зина Андреанова, бывшая ученица балетного техникума. Боевая жизнь Зины началась под Москвой санинструктором в дивизионной разведке. Ей было тогда 18 лет. Однажды, выполняя задание в районе Крюково, разведка вышла к деревушке, где сражалась рота другой дивизии с прорвавшимися танками, и приняла участие в бою. На Зине был зеленый ватник, ярко видный на белом снегу. Девушка сняла ватник, чтобы незаметнее подбираться к раненым. В этом походе Зина сильно отморозила ноги и вернулась в дивизию только после госпиталя.

Гвардии сержант Виталий Наройченко пришел в клуб из госпиталя. Его знала вся дивизия по ярко созданному сатирическому образу Гитлера. Бесноватый фюрер выскакивал на сцену в фуражке с высокой тульей, картонным топором за поясом и «пел» частушки на мотив «Чарли Чаплина», «Барон фон дер Пшик» или «Мой костер». Содержание их все время менялось в соответствии с военными событиями, как, например: «Лишился Старой Руссы, с досадой рву свой ус я, войска свои от бегства не в силах удержать»; «Побили морду мигом мне русские под Ригой, страшней всего на свете нам русские штыки».

Интересно, что в апрельские дни 1945 г. Наройченко пел: «И Гитлера куплеты последний раз пою». Не знали, но чувствовали, что конец войны близок. Наройченко смастерил куклы Гитлера и Геббельса и разыгрывал сценки по тексту П. Листопадова, остро высмеивая фюрера и прославляя силу и мощь Красной Армии. Виталий Наройченко был человеком большой души. Он был неистощим на выдумки и часто находил выход из, казалось бы, безнадежного положения. Однажды в клубе случилось ЧП. Начальник политотдела поручил нам привезти почтовые открытки и конверты. Задание простое, но… была распутица. Все базы с продовольствием, артснабжением и т. д. отстали от передовых частей километров на 25. Молодой музыкант, выполнявший задание, возвращаясь, сел на попутную машину, которую тянул трактор, заснул и потерял мешок…

Пока мы обсуждали что делать, Наройченко потихоньку доложился старшине и ушел. По сплошной болотине, где только ни остановись, ноги медленно погружались в холодную, вязкую жижу, он прошел в один конец около восьми километров, подвязав сапоги за ушки к поясу. Нашел мешок и принес его. Слово «вымокший» не точно отражало его вид, ибо он был, кроме того, «выземленный» и «оглиненный» с ног до головы. К утру задание было выполнено. Бойцы получили возможность написать письма родным.

Руководителем агитбригады был гвардии лейтенант П. Т. Листопадов. Он сражался на Северо-Западном фронте в качестве командира взвода радиосвязи. Умело и бесстрашно устанавливая связь между командным пунктом полка и ротами, обеспечивал управление боем. Мастер художественного слова П. Листопадов был организатором агитбригады, режиссером, конферансье и актером. Особенно удавались ему комические роли в сценках из Чехова и скетчах. Листопадов писал монтажи к памятным датам дивизии; сочинял куплеты и частушки, исполнявшиеся сразу после боя, причем для каждого полка были свои куплеты, где упоминались имена отличившихся бойцов и командиров. Большую роль в работе клуба играл дивизионный оркестр. Вначале капельмейстером служил доброволец, известный музыкант и композитор Виктор Кнушевицкий. Под его руководством оркестр не только исполнял марши и строевые песни, но и готовил программы для пения и танцев. Трубач-саксофонист А. Бафталовский пришел в оркестр из полка, где служил снайпером и имел на счету одиннадцать фашистов. В боевой обстановке был смел и решителен. Во время налета вражеской авиации на расположение управления тыла дивизии разбросал с горящей машины ящики с продуктами, вынес из-под интенсивного пулеметного огня с самолетов четырех раненых, во время перевязки одного из раненых сам был контужен, но остался в строю.

Художник Ю. Авдеев служил связистом батальона. В бою за деревню Павлово он десять раз исправлял линию связи под огнем противника. В бою за Лунево был ранен, но не ушел в санчасть, а продолжал обеспечивать связь для командира полка. Вместе с членом Московского общества художников П. И. Шолоховым они выполняли самую разнообразную работу. Писали на флажках призывы: «Вперед, за Родину!», с которыми воины шли в атаку на врага; расписывали борта машин. Рисовали плакаты для оформления дорог и полян при проведении митингов на праздниках. Очень важной и трудной работой было рисовать портреты.

Художники работали в землянках штаба батальона, куда вызывали лучших воинов. Зачастую потолок сотрясался от разрывов, сыпался песок или капал дождь; рисовали при тусклом свете из маленького оконца или коптилки из сплющенной гильзы. За полтора года было написано около 300 фронтовых портретов. Часть из них находилась в Москве на выставках в Историческом музее и в Третьяковской галерее.

Две кинопередвижки клуба были смонтированы на полуторках. Чтобы показать кино в полку, шоферы Я. Белов и В. Закревский проявляли чудеса изобретательности, добираясь по бездорожью без поломок. В весеннюю распутицу киноаппарат переставляли на телегу. Но как-то лошадь не справилась с такой тяжестью. Тогда командование 161-го стрелкового полка выделило несколько солдат, и, подхватив телегу, они дотащили установку поближе к передовой.

Кинорадиотехниками работали В. Чуркин и А. Дряпак. Сеансы давали поздно вечером на полянке в лесу, куда группами приводили бойцов. Иногда раздавалось: «Во-о-оздух!», предупреждая о приближении немецкого самолета. Свет поспешно выключали… Стремясь перехитрить немцев, ребята решили показывать кино днем. И для этого из еловых веток сплетали в лесу навесы, где бойцы могли смотреть кинофильмы. Машину А. Дряпака часто использовали для звуковой передачи на войска противника. Немцы стреляли на звук из орудий и минометов. Под селом Малое Врагово из-за сильного обстрела был выведен из строя почти весь состав группы, но благодаря выдержке и мужеству наших людей передача была обеспечена до конца. Из-под огня вывезли раненых, аппаратуру и пробитую автомашину.

Когда на участке Цесис — Сигулда пехота сделала в течение суток 70-километровый марш-бросок, киномашины выезжали вперед к местам кратковременного отдыха полков, передавали сводки Совинформбюро и проигрывали пластинки на радиоле. Заслышав музыку, люди шли бодрее. Здесь же вблизи развалин старинного замка, недалеко от моста через реку Гауя, где только что сняли немецкую засаду, поставили оркестр, и он играл марш, пока не прошли все полки. Три музыканта держали круговую оборону на случай внезапного нападения.

Клуб был организацией, живо откликающейся на все задания политотдела. В конце 1943 года, когда дивизия стояла в обороне, командование решило встретить Новый год, вызвав из полков по нескольку человек. На высоком берегу Ловати, недалеко от Краснодубья, вырыли большую землянку. Нашли елку. Старшина музвзвода, мастер по починке духовых инструментов Петя Петров вырезал из консервных банок и скрепил настоящую выпуклую пятиконечную звезду. Надели ее на верхушку елки, и она поблескивала золотыми гранями. Игрушки сделали из бумаги и марли, используя для раскраски марганцовку, риваноль и т. п. Без пяти двенадцать включили радио. Затаив дыхание, слушали негромкий душевный голос Михаила Ивановича Калинина, пожелавшего всем нам успеха в наступающем Новом году. В двенадцать часов внезапно погасили свет, а на елке зажглись лампочки от ручных фонариков, смонтированные В. Чуркиным.

Тихо сидели бойцы, уносясь мыслями в родной дом. На минуту забылось, что сидишь глубоко зарытый в землю, а кругом снег, мороз и настороженная тишина, изредка прерываемая трескотней немецких автоматов. А потом смотрели концерт и пели песни… По заданию политотдела работники клуба подготовили для корпуса альбом-отчет «Партийно-политическая работа в боях». В качестве документов были вложены подлинные «боевые листки» и листки-«молнии», которые писали во время боя комсорги и парторги рот. Частенько приходилось нам брать оружие в руки.

В боях за Тарту наступление дивизии было стремительным. Музыканты, в том числе и 20-летний Саша Комаров, работали на подвозке боеприпасов; группа из восьми человек в течение трех дней нагрузила 150 трехтонных машин снарядами, минами и гранатами. Тылы, подтягиваясь вплотную к боевым порядкам пехоты, перебазировались в лес Пириварике на шоссе Выру — Антсла. Разгружались в определенном порядке по краям поляны, прижимаясь к лесу. Замаскировав киномашину, в девять часов утра я отправилась с Листопадовым на командный пункт дивизии.

Увидев, что над лесом начали кружиться немецкие самолеты, побежали обратно к себе. Глядим — вместо солнечной полянки, заросшей малиной, вздыбленная земля, воронки, пыль и дым, обломки машин, трупы. Баянист Г. А. Филимонов, стоя вместе с завскладом на горящей машине, сбрасывал загорающиеся ящики со снарядами. Им удалось предотвратить взрыв склада. Раненный, с ожогами руки, Филимонов перевязался и, погрузив снаряды на уцелевшую машину, повел ее на передний край по дороге, на которую просачивались немцы.

Музыкант П. Харин, перевозивший снаряды, вытащил раненых музыкантов А. Румянцева и А. Заводова, но сам был ранен, закрыв собою командира. В. Чуркин и В. Закревский, проявив мужество и отвагу, вывели киномашину из зоны огня, и спасли ее вместе с аппаратурой. Бомбежка и обстрел продолжались весь день. К вечеру весь наличный состав клуба был поставлен как взвод автоматчиков на охрану управления тыла дивизии.

На следующий день налеты продолжались. Много машин автороты оказались разбитыми. На киномашине были вывезены секретные документы. 8 мая 1945 г. дивизия пошла в наступление на последний крупный опорный пункт фашистов на Балтике — город-порт Лиепая. Привычно маскируясь, двигался и клуб по лесной дороге. В три часа дня начальник политотдела остановил нас и на мой вопрос: «Что случилось?» — шепотом сказал: «Война кончена. В Лиепае и вообще. Только ты не говори никому». Вернулась к своим ребятам и на их молчаливые взгляды сказала шепотом: «Война кончена. Только вы никому не говорите».

И вот все молчат, и ждут, и сидят вокруг радиоприемников. Вот и двенадцать ночи, но передают песни. И наконец, в 2 часа 15 минут 9 мая услышали: «Война кончена». Так просто. Сердце наполнилось такой радостью, что нет слов…

…Прошло много лет. Для многих участников агитбригады дивизионная самодеятельность явилась хорошей школой. Вернувшись к мирному труду, они получили образование и стали специалистами своего дела. Т. И. Бенедиктова работает заведующей кафедрой физвоспитания в Рижском университете. Работает режиссером театра в Ростове-на-Дону П. Т. Листопадов. После тяжкой контузии нашел в себе мужество вернуться к активному труду Ю. К. Авдеев и работает Директором Музея-усадьбы А. П. Чехова, В. А. Лебедев — артист Московской филармонии. Дирижерами симфонических и джаз-оркестров стали А. П. Бафталовский, Д. А. Шапиро, а П. Е. Малышев — модельер одного из рижских театров. Другие вернулись к довоенной специальности или получили новую. Но всех нас объединяет фронтовая дружба, и все мы — горячие пропагандисты мирной политики Советского Союза.

http://www.3mksd.ru/ts126.htm

Награждена Медалью «За оборону Москвы» (Приказ 53 гв. сд от: 23.05.1944)

В сентябре 1943 г. была ранена. Проходила лечение в ЭГ 1849 и в ЭГ 4915

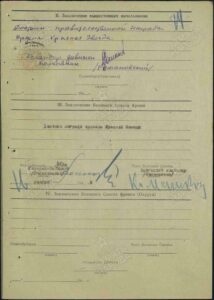

Награждена Орденом Отечественной войны II степени (Приказ ВС 51 А №: 224/н от: 05.07.1945)

В 1945 г. – в резерве Политуправления МВО

Награждена Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Приказ ПолитУ МВО от 03.11.1945)

Дата окончания службы: 18.10.1945

После войны: доктор с/х наук, профессор Академии им. Тимирязева.

Из воспоминаний доктора сельскохозяйственных наук, профессора Петра Фёдоровича Кононкова

Я впервые встретился с Мариной Владимировной где-то в ноябре-декабре 1950 года, когда мы одновременно поступили на учёбу в Институт генетики Академии наук СССР, Марина Владимировна ― в докторантуру, а я ― в аспирантуру. Оказался у нас и общий объект исследований ― лук и чеснок. Я поступал в аспирантуру после окончания Новосибирского сельскохозяйственного института, а Марина Владимировна из Умани, где она работала в сельскохозяйственном институте зав. кафедрой овощеводства и, кажется, деканом агрономического факультета. Примерно через год я подал заявление о вступлении в партию, и среди членов КПСС, которые дали мне рекомендацию, была Марина Владимировна Алексеева.

Хорошо помню, как блестяще проходила её защита диссертации на соискание учёной степени доктора биологических наук на Учёном совете Института генетики АН СССР. … особенно запомнилось выступление на защите академика Трофима Денисовича Лысенко, который был научным консультантом Марины Владимировны по докторантуре. Он особо отметил схему развития репчатого лука в условиях умеренных широт, разработанную Мариной Владимировной и порекомендовал включать эту схему во все учебники и учебные пособия, в которых излагалась его теория стадийного развития растений, так как она очень хорошо отражала основную суть этой теории.

В период неистовой травли Т. Д. Лысенко со стороны так называемой «демократической интеллигенции» Марина Владимировна Алексеева проявила порядочность и честность по отношению к своему учителю и заявила: «Вся жизнь академика Т. Д. Лысенко ― учёного, биолога ― была посвящена познанию и раскрытию закономерностей взаимоотношения живой природы, в том числе культурных растений, с условиями среды… Потомственный крестьянин, он хорошо знал и любил землю. Ни одна из его рекомендаций не принесла вреда или была бесполезна, наоборот, они способствовали улучшению экологической обстановки».

После защиты докторской диссертации Марина Владимировна Алексеева опубликовала монографию по лукам, которая и сейчас является ценным научным трудом. Однако вскоре её загрузили административной работой (ректор МичГау, работа в экспертном совете ВАКа и т. д.), поэтому у неё не оставалось времени на подготовку учебников и другой научной литературы.

Необходимо отметить высокую душевную отзывчивость М. В. Алексеевой к людям труда. Вот только один пример. На Грибовской станции работала зав. Спасской лабораторией семеноводства лука в Рязанской области по семеноводству местного стародавнего лежкого сорта репчатого лука Спасский местный улучшенный Ефимочкина Олимпиада Николаевна. Оплата труда на Грибовской станции была очень низкой, зарплата заведующего колхозной лаборатории приравнивалась к ставке мл. научного сотрудника без учёной степени и составляла всего 60 рублей в месяц (в послереформенных деньгах). Марина Владимировна помогла Ефимочкиной О. Н. обработать накопленный ею многолетний материал и та успешно защитила диссертацию.

В заключение хочу сказать, что светлая память о Марине Владимировне Алексеевой навсегда останется в памяти её современников, учеников и последователей.

http://msimakov.ru/…/2biographies/22Kononkov_Alekseeva.htm

Проживала: Московская обл., Раменский р-н, ст. Быково вдвоем с внучкой Анютой. Дочь М.В.Алексеевой и мать Анюты — Аленушка погибла в экспедиции, спасая товарища.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени (Приказ Министра обороны СССР от 06.04.1985)

Шолохов П.И. ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА: ЗЕМЛЯКИ, КОЛЛЕГИ, ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ Главы из книги

РОДИОНОВА ГОРУШКА