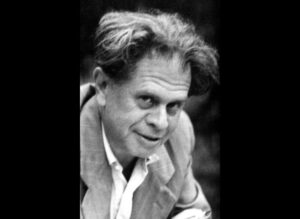

Пинский Леонид Ефимович (24 октября (6 ноября) 1906 — 26 февраля 1981) — советский литературовед, доктор филологических наук, специалист по истории западноевропейской литературы XVII—XVIII веков, мыслитель-эссеист.

Родился в семье еврейского учителя в белорусском местечке Брагине (теперь райцентр, один из наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы). Вскоре после его рождения семья переехала на Украину, в Новгород-Северск, где и прошли его детство и отрочество. Жили бедно, особенно тяжкими были годы гражданской войны. Отец со своей специальностью учителя в хедере не нашел себе применения в новой, советской действительности. Простудившись на огородных работах, скончался старший брат, умерла от дизентерии пятилетняя сестричка. Оставшийся единственным ребенком в семье, Леонид окончил в 1923 году среднюю школу, в которой преподавали еще гимназические учителя и о которой он вспоминал с большой теплотой.

О непосредственном поступлении в институт не могло быть речи (сын «лишенца», не состоящий в профсоюзе!), и семнадцати лет он устраивается на работу в сельскую школу Черниговской области. После двух лет учительства (1924—1926) в глухом украинском селе, получив заветный профсоюзный билет, Леонид поступает в Киевский университет на литературно-лингвистическое отделение. 1926—1930 годы — годы студенческой жизни, полуголодной, однако насыщенной интенсивным освоением знаний. Одновременно работает учителем в киевской школе.

Культурная жизнь Киева в конце 20-х годов была чрезвычайно интересной. Украинская литература, театр переживали последний этап недолгого национального подъема. К тому же столицу Украины охотно посещали русские литераторы. Л.Е. Пинский бывал на выступлениях Маяковского, Мандельштама — его любимых в те годы современных поэтов, чьи стихи он мог декламировать часами. Вместе со своим другом Владимиром Романовичем Грибом, тогда студентом юридического института, они обсуждали волновавшие студенческую молодежь вопросы политической и культурной жизни, вдавались в тонкости теории стихосложения. Дружба эта продолжалась затем в Москве, вплоть до ранней смерти Гриба в 1940 году.

После окончания университета Пинский Леонид Ефимович был распределён преподавателем украинской литературы в г.Тирасполь, в Молдавский педагогический институт (в те годы Молдавская автономная республика входила в состав УССР), где он три года (1930—1933) читал курс истории украинской литературы. Кампания по подавлению всяческих «национализмов» не миновала и Л.Е.Пинского. Его, еврея, обвинили в «украинском буржуазном национализме» по той причине, что в список рекомендованной литературы он включил знаменитый исторический роман Пантелеймона Кулиша «Черная Рада». И не сносить бы ему головы, как многим его коллегам, если бы к моменту разгромного заседания кафедры у него не лежало на столе письмо от В. Гриба. Гриб в это время уже учился в аспирантуре в Москве и настоятельно убеждал друга последовать его примеру. В ответ на абсурдное обвинение институтского начальства Леонид Ефимович, отпустив дерзкий каламбур насчет головы («голова» на украинском языке — «председатель»), у которого нет головы, хлопнул дверью и пошел укладывать чемодан.

Москва приняла молодого провинциального преподавателя вполне радушно — он был зачислен в аспирантуру по кафедре всеобщей литературы при МГПИ им. Бубнова, получил комнату в студенческом общежитии. Видимо, помог шутливый совет Гриба: «Готовясь предстать перед приемной комиссией, наденьте, Леня, три жилета, чтобы ни один луч Ваших знаний не пробился наружу». Научным руководителем вначале был профессор Ф.П. Шиллер, но вскоре его арестовали, сослали в Казахстан, и заменил его профессор Б.И. Пуришев. Тема диссертации — «Смех Рабле». После штудирования преимущественно украинской литературы переключение на французскую литературу требовало напряженной работы, однако Л.Е. уже в годы учебы в аспирантуре и лекции читал, и выполнил лестный заказ на вступительную статью к солидному трехтомному изданию «Мастера искусства об искусстве» (М.;Л: ОГИЗ, 1937). Название статьи — «Ренессанс и барокко» — определило на годы преимущественную сферу научных интересов молодого ученого.

Затем два года работал в Курском пединституте, где читался курс зарубежных литератур «от Гомера до Флобера», и в 1938 году приглашение в Москву на должность доцента кафедры истории зарубежных литератур филологического факультета в Московский ИФЛИ. Об ИФЛИ написано немало и, наверно, еще много будет написано. Атмосфера, царившая в этом элитарном учебном заведении, впечатляюще изображена в уже упомянутых «Записках гадкого утенка» Г. Померанца. Блестящие лекции молодых преподавателей И. Верцмана, В. Гриба, Л. Пинского привлекали студентов живым, чуждым академизма тоном, пафосом серьезного, добросовестного исследования в эпоху, когда все должно было лить воду только на марксистско-ленинско-сталинскую мельницу.

Давид Самойлов о Л.Е.Пинском: «Он был одним из любимцев ИФЛИ. Роста он был небольшого, коренастый, с длинными темно — русыми волосами, которые он имел привычку кокетливо отбрасывать назад движением головы. Лицо его не было красиво, но выразительно. И к женскому полу он, кажется, был не совсем равнодушен, но и здесь сказывался в нем недостаток эстетического момента, о котором я скажу ниже.

Произносил он лекции, отрешась от действительности, взор устремив в окно; читал медленно, раздумчиво, как бы заново отыскивая слова, иногда мучительно. У него была привычка время от времени вертеть головой. И похож он был чем‑то на небольшую птичку.

Птичка эта чирикала не красно, ибо по форме лекции Пинского были не блестящи. Он не был оратор, он был проповедник.

Увлечься им можно было, только вслушавшись в содержание. А еще лучше было слово в слово записывать проповеди Пинского. А потом перечитывать. Тогда воспринималось стройное здание мысли, концепция периода литературы. Пинский давал понятие об исторической эволюции человеческой личности, о величии личности Возрождения и отсюда выводил особенности литературы.

Он был истинный проповедник. Писал значительно хуже».

Григорий Померанц о Пинском Леониде Ефимовиче: «Вдруг появился какой-то новый доцент. Он был небольшого роста, чуть повыше меня, с копной темных волос. Довольно молод. Лицом некрасив. Но как только заговорил, откуда-то взялась и красота. И не то чтобы он красиво говорил. Красиво говорил Пуришев, но говорил банальности. А Пинский мыслил на кафедре. Это сразу бросалось в глаза. Он искал и находил слово, иногда с трудом, с огромным напряжением, и напряжение немедленно передавалось. Я отложил книжку и стал слушать.

Вторую лекцию я уже записывал, и скоро это стало привычкой.

Сейчас от Пинского остались только книги и статьи. Мысль его всюду напряженно и глубоко бьется. Но настоящей его стихией было живое слово, слово с кафедры, неотделимое от скупой, невольной мимики и вспыхивавших темным огнем глаз. Он поразительно чувствовал аудиторию и разгорался, глядя в глаза слушателей. Чистый лист бумаги его гораздо меньше вдохновлял, а двое или трое друзей не вызывали чувства ответственности: дома, за чашкой чая, Леонид Ефимович увлекался игрой парадоксов и терял меру.

Слушая Пинского, я впервые понял, зачем люди ходят на лекции. Этого не могла заменить никакая книга. На твоих глазах рождается мысль, факты обнажают свою внутреннюю логику, свой смысл. Перед тобой не мешок с книгами, а личность, захватывающая своей жаждой точного, окончательного слова. И в то же время метод со своим чисто интеллектуальным обаянием. Личность, овладевшая методом (потом я понял: гегелевским). Ни одна старая истина не отбрасывалась. Во всем раскрывался смысл. И выстраивалась иерархия смыслов».

После начала Великой Отечественной войны ИФЛИ эвакуировался в Ашхабад. Преподавателям и студентам предлагалось на выбор — эвакуация либо запись в ополчение. Пинский Леонид Ефимович предпочел второе. Отправив на Урал жену с двухлетней дочкой и тщетно ожидая вестей от родителей, не сумевших выбраться из белорусского городка Ветки, где они жили последние годы и где были расстреляны фашистами, он вместе с группой студентов в октябре 1941 года добровольцем ушёл на фронт в составе 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии. Пребывание в армии для него оказалось недолгим.

Зимой 1941 года здание МГУ на Моховой слегка пострадало от бомбежки, и Геббельс на радостях похвалился, что де Московский университет лежит в развалинах и как бы уже не существует. Дабы опровергнуть это хвастливое утверждение, было решено возобновить занятия в университете. По правительственному постановлению научные работники, преподаватели со степенью, служившие рядовыми, были демобилизованы.

В марте 1942 года Л.Е. Пинский возвратился в Москву. Однако прошло еще два месяца, прежде чем был организован филологический факультет в стенах МГУ. Для Л.Е. Пинского, уже отчисленного из армии и еще не получившего продкарточек, это были два месяца жестокого голода. Наконец, в мае факультет был создан. Л.Е. Пинский приступает к чтению лекций на романо-германском отделении для немногих набранных в Москве студентов, ведет спецкурсы и семинары. По совместительству читал лекции в Ярославле и Загорске, а с 1944 года — ещё и в Военном институте иностранных языков (читал там курс классических литератур Востока).

С развертыванием кампании по борьбе с «космополитизмом» пришлось оставить ВИИЯ, где его обзорный курс индийской, китайской, персидской и арабской литератур потребовал от него огромного труда, но чрезвычайно его самого увлекал. Сгущались тучи и в университете. С 1948 года подвергался взысканиям со стороны парторганизации филологического факультета МГУ за «низкопоклонство перед Западом» и «космополитизм»; в защиту учёного выступили студенты, среди которых Пинский пользовался огромным авторитетом.

Подосланный органами профессиональный осведомитель, литературовед Я.Е. Эльсберг, сумел без особых усилий набрать в доверительных беседах вдоволь нужного материала. Курс западных литератур на романо-германском отделении уже в 1946 году был передан другому преподавателю, Л.Е.Пинского «отодвинули» на отделения русское и славянское, где лекционных часов было значительно меньше, — видимо, для ослабления вредного влияния. Аресты в те годы предпочитали производить без излишнего шума (по ночам, в поездах, в командировках). И, дав дочитать до конца очередной курс 1950/51 учебного года, явились за ним 2 июня.

(«…Превратно излагая содержание многих бесед с ним на литературные темы, Эльсберг охарактеризовал мои убеждения и высказывания в духе желательном для органов. (…) Лишь на основании этих показаний, повторенных Эльсбергом и на суде, я был осужден — недаром в приговоре по моему делу в качестве свидетеля обвинения назван только Эльсберг») был арестован органами госбезопасности, осуждён по статье 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 10 лет лагерей и пожизненную ссылку в отдалённые районы Сибири.

Срок отбывал в Унженских исправительно-трудовых лагерях. В Унжлаге (Горьковская область) Л.Е.Пинский работал год на лесоповале, затем, при смягчении режима с 1953 года, — на физически более легких работах учетчика лесопродукции и даже преподавателя в лагерной школе для сотрудников охраны, предчувствовавших перемены и готовившихся к новому образу жизни.

Возвратился Л.Е.Пинский в Москву в феврале 1956 года (в сентябре 1956 года был реабилитирован Верховным судом СССР), и почти сразу стало ясно, что возобновление преподавательской работы невозможно. В университет его не думали приглашать, да и сам он, после всего пережитого, туда не стремился. Для других высших учебных заведений подобная кандидатура также оказывалась нежеланной. Несмотря на полную реабилитацию, на официальное признание того, что человек был осужден незаконно, тот, кто побывал в лагере, кто увидел, так сказать, обратную сторону Луны, не мог быть допущен к делу воспитания советской молодежи. Оттепель — это ведь еще не лето и даже не весна. Да и та после венгерских событий ноября 1956 года заметно пошла на убыль.

Пинский работал над статьями по истории европейской культуры: основной областью его энциклопедических интересов была эпоха Возрождения, прежде всего — в Англии и Испании (Шекспир, Грасиан, Сервантес). Он высоко оценил диссертацию М. Бахтина о творчестве Рабле, вместе с другими способствовал публикации её книгой, написал развернутую рецензию на монографию в журнале «Вопросы литературы» (1966), поддерживал отношения с Бахтиным до самой его смерти.

На первых порах бывшие студенты Пинского, многие из которых уже работали в столичных издательствах, поддерживали его, предлагая писать внутренние рецензии на рекомендуемые для перевода книги, иногда давали на редактирование переводы; были также эпизоды с «негритянской», как тогда говорили, работой (переводы под чужим именем). Однажды решились заказать вступительную статью за его собственной подписью, затем другую — так Л.Е. Пинский стал пишущим и печатающимся литературоведом.

Опубликовал две книги исследований по западноевропейской литературе, ему принадлежит послесловие к публикации «Разговора о Данте» О. Мандельштама (1967). В 1963 году был принят в Союз писателей СССР.

В 1960—1970-е годы Пинский принимает активное участие в диссидентском движении. У себя дома он вместе с женой, переводчицей Евгенией Михайловной Лысенко, организует так называемые «пятницы» — еженедельные дружеские собрания деятелей советской подпольной культуры, на которых обсуждались актуальные вопросы философии, литературы, искусства и общественной жизни. В них участвовали, среди прочих, В. Шаламов, Венедикт Ерофеев, А. Галич, В. Некрасов, И. Губерман, А. Штромас. Пинский дружил с Надеждой Мандельштам, Евгенией Гинзбург, Борисом Чичибабиным, Григорием Померанцем, Всеволодом Некрасовым, Генрихом Сапгиром, Вадимом Козовым. Также он поддерживал тесные связи с художниками-«лианозовцами», был дружен с Оскаром Рабиным, Анатолием Зверевым, принимал участие в издании журнала «Синтаксис».

В марте 1966 года вместе с большой группой писателей и учёных подписал коллективное письмо Президиуму XXIII съезда КПСС с просьбой об освобождении на поруки А. Синявского и Ю. Даниэля. Принимал участие во множестве других петиций и кампаний в защиту политзаключённых.

В мае 1972 года в квартире Пинского был произведен обыск сотрудниками КГБ. Леониду Ефимовичу была перекрыта дорога в печать. Он прочёл несколько лекций на дому в узком кругу друзей, продолжил внежанровые фрагментарные записи лагерного времени (эссе, афоризмы, поденные записки), лишь частично опубликованные перед самой его смертью под псевдонимом в журнале «Синтаксис», а в развёрнутом, систематизированном виде изданные книгой лишь много лет спустя (2007). Множеству замыслов учёного было не суждено реализоваться. Леонид Ефимович Пинский скончался от скоротечной раковой болезни.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Жена — переводчица Евгения Михайловна Лысенко (1919−2005).

Леонид Ефимович Пинский. Википедия

Переводчик Евгения Лысенко о своем муже, филологе Леониде Пинском (1906-1981)