командир дивизии с 25 января до 25 мая 1943 г.

(3 мая 1902, деревня Счастливка, Орловская губерния — 13 марта 1991, Москва).

Михаил Никитич Клешнин родился 3 мая 1902 года в д. Счастливка Стрелецкой волости Мценского уезда Орловской губернии (ныне — Мценского района Орловской области) в старой шахтерской семье. Отец в течение 20 лет работал в шахтах Донбасса. С 1915 г. Михаил Никитич работает чернорабочим при шахте Амур — Донбасс. Затем — ремонтным рабочим и маляром на ж.-д. ст. Мценск.

28 октября 1924 г. был призван в ряды РККА и направлен красноармейцем в Волынский учебный полк, дислоцированный в городе Каменец. С февраля 1925 г. служил в команде связи 20-го Славутского погранотряда. В июне 1925 г. был направлен на учёбу в 3-ю пограничную школу ОГПУ, дислоцированную в Харькове, после окончания которой в январе 1927 г. был назначен на должность помощника начальника заставы 20-го Славутского пограничного отряда, а в августе 1928 г. — на должность начальника заставы в составе 30-го Славутского пограничного отряда.

Член ВКП (б) с 1927 г.

В августе 1930 г. был направлен на учёбу в Высшую пограничную школу войск НКВД, после окончания которой с марта 1932 г. служил в 3-й пограничной школе войск НКВД, дислоцированной в Москве, на должностях командира роты и дивизиона. В апреле 1935 г. был назначен на должность преподавателя тактики Высшей пограничной школы войск НКВД, а 6 октября 1937 г. назначен пом. начальника учебного отдела.

После окончания в феврале 1938 г. Военной академии имени М. В. Фрунзе Клешнин, в марте 1938 г. был назначен на должность заместителя начальника Ново-Петергофского военного политического училища НКВД им. К. Е. Ворошилова пом. начальника по строевой части. С мая 1939 г. исполнял должность зам. начальника училища по боевой подготовке. Находясь на должности начальника группы Отряда особого назначения войск НКВД под командованием комбрига П. А. Артемьева — командира ОМСДОН Оперативных войск НКВД (в составе Главного Управления Пограничных войск НКВД), Клешнин принимал участие в боевых действиях во время советско-финской войны, после чего в феврале 1940 г. был назначен на должность начальника 5-го пограничного отряда Ленинградского военного округа, а в апреле — на должность начальника Ленинградского военного пехотного училища НКВД.

В июне 1940 г. переведен в ЗакВО командиром формировавшейся НКВД в г. Баку 16-й горнострелковой дивизии. В том же году был награжден нагрудным знаком «Почетный работник ВЧК – ОГПУ – НКВД».

15 июля 1941 г. присвоено воинское звание генерал-майора (по др.данным – 4 июня 1940 г.). С началом Великой Отечественной войны генерал-майор М. Н. Клешнин – командир 16-й горнострелковой дивизии, затем командир 262-й стрелковой дивизии, формировавшейся НКВД для РККА в г. Владимир. Не завершив формирования, в ночь с 19 на 20 июля дивизия была направлена в район Можайска в 33-ю армию Фронта резервных армий, затем через неделю переброшена на Северо-Западный фронт и в составе 34-й армии участвовала во фронтовом контрударе в районе г. Старая Русса, где понесла большие потери. В сентябре «за растерянность во время боя и неумение управлять подчиненными частями» М.Н.Клешнин был снят с должности и назначен командиром 232-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии. Контужен в сентябре 1941 года.

15 января 1942 г. вступил в командование 188-й стрелковой дивизией, которая в составе 34-й, затем 11-й армий участвовала в Демянской наступательной операции, в ходе которой, как отмечалось в характеристике, показал себя «решительным, боевым командиром. Решение принимает быстро и правильно. Умело руководит штабом и командирами полков».

За умелое командование частями генерал-майор М. Н. Клешнин был награжден орденом Красного Знамени (Указ Президиума ВС СССР № 605/208 от 03.05.1942). С августа 1942 г. исполнял должность зам. командующего 11-й армией.

25 января 1943 г. генерал-майор М. Н. Клешнин от должности был освобожден «по личной просьбе о переводе на самостоятельную работу» и назначен командиром 53-й гв. стрелковой дивизии 1-й ударной армии Северо-Западного фронта, которая с 24 февраля в составе 1-й ударной армии вела оборонительные бои на правом берегу р. Ловать. «Дивизия под командованием Клешнина в упорных боях по разгрому демянской группировки противника нанесла ему большой урон, – отмечалось в боевой характеристике. – За 6 дней части прорвали оборону противника на фронте 4 км, продвинулись на 5 км …истребили 1300 немецких солдат и офицеров».

За умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Суворова 2-й степени (Указ Президиума ВС СССР от 09.04.1943).

25 мая 1943 года генерал-майор Клешнин отзывается в распоряжение командующего Северо-Западным фронтом и вместо него в должность командира 53 гв.сд вступает трижды орденоносец гвардии полковник Иван Иванович Бурлакин.

С апреля 1943 г. – командир 35-го стрелкового корпуса, который находился на формировании в составе 22-й армии Северо-Западного фронта, затем в мае переименован в 44-й стрелковой корпус. По завершении формирования соединения и части корпуса вели боевые действия в составе 22-й и 31-й армий Северо-Западного, с октября – Прибалтийского, затем 2-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, участвовали в Ленинградско-Новгородской, в Белорусской, Прибалтийской, Восточно-Прусской, Пражской стратегических наступательных операциях.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками был награжден Орденом Кутузова II степени (Указ Президиума ВС СССР от 29 июля 1944 г.).

За образцовое выполнение особых заданий Верховного Главного Командования Красной Армии в период Отечественной войны был награжден Орденом Ленина (Указ Президиума ВС СССР от 23.08.1944).

За выслугу лет в Красной Армии был награжден Орденом Красного Знамени (Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1944).

В боевой характеристике подчеркивалось: «В операциях 1945 г. Клешнин показал себя тактически грамотным генералом. Войсками управлять может, но методами ведения современного боя овладел недостаточно, стремится везде быть сильным, не концентрируя усилий на главном направлении. Штаб использует и руководит им недостаточно. Стремится везде быть сам… Лично храбр, трудолюбив, энергичен, дисциплинирован… Корпусом командовать может».

За умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден Орденом Кутузова II степени (Указ Президиума ВС СССР 19.04.1945).

Награжден медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

20 июля 1945 г. генерал-майор Клешнин был назначен на должность заместителя начальника штаба советской части Союзной контрольной комиссии в Австрии, в мае 1947 г. — на должность начальника Тбилисского пехотного училища, а с 20 июня 1949 г. — на должность начальника Ставропольского суворовского училища.

За выслугу лет в Красной Армии был награжден Орденом Ленина (Указ Президиума ВС СССР от 15.11.1950).

В мае 1951 г. был назначен на должность начальника 3-го отдела — помощника начальника Управления вузов Министерства обороны СССР по руководству суворовскими военными училищами, а в ноябре 1952 г. — на должность начальника 2-го отдела — помощника начальника Управления вузов стрелковых войск по руководству суворовскими училищами (с мая 1953 года — в составе Главного управления боевой и физической подготовки сухопутных войск).

За выслугу лет в Советской Армии был награжден Орденом Красного Знамени (Указ Президиума ВС СССР от 05.11.1954).

Генерал-майор Михаил Никитич Клешнин 27 июля 1959 г. вышел в отставку по болезни.

В связи с 40-летием Победы награжден Орденом Отечественной войны I степени (Приказ Министра Обороны СССР от 8.05.1985 г.)

Умер 13 марта 1991 г. в Москве.

Полетаев А.А. ОТ СТЕН МОСКВЫ ДО ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Наступление на линию обороны немцев началось 15 февраля 1943 г. в 8.00. Ему предшествовали артиллерийская подготовка, и удар по фашистам фронтовой авиации. Загремели орудия. А их и на километре фронта наступления было 240, то есть на каждый квадратный метр переднего края обороны противника обрушилось полтонны металла. Была предусмотрена проверка того, насколько после удара нашей артиллерии будет выведена из строя огневая мощь врага. Для этой проверки командир дивизии генерал-майор Клешнин приказал заготовить до сотни мишеней — чучел в рост человека, одетых в белые халаты. И после того, как огонь наших орудий был перенесен в глубину обороны, в нашей первой траншее были подняты мишени-чучела. Немцы подумали: — Красные пошли в атаку! — и они из уцелевших орудий, минометов и пулеметов открыли по мишеням-чучелам огонь. Тут же огневые точки врага были засечены, и наша артиллерия сосредоточенным огнем окончательно подавила огневую систему противника в целом.

Бирюков Константин Александрович Воспоминания

С началом подготовки к фашистским боям генерал-майор Клешнин обратил внимание прежде всего на вопросы питания. Он сам и через политотдел проверял состояние питания на местах, установил, что норма доводится не везде полностью до всех в силу местных условий. Тогда он провел смотр работы ротных кухонь по частям и заставил лично командиров частей заниматься вопросами питания. Политотдел взял на себя обязанности следить за приготовлением пищи, за ее доведением до бойца вплоть до контроля ежедневного меню, заставляя в политдонесениях заместителей командиров частей по политчасти докладывать ежедневно об обеспечении питанием, а командиров частей докладывать командиру дивизии в ежедневном рапорте.

….

Наряду с налаживанием питания проведена большая работа по подготовке к февральским операциям, по приведению в должный порядок обмундирования. Все обмундирование, начиная с шинелей, было пропущено через дезинфекцию, после чего подвергнуто чинке, а гимнастерки и брюки были даже проглажены. Состояние портянок командир дивизии Клешнин лично проверял у всего личного состава дивизии и принял меры к тому, чтобы ноги были утеплены. Выдача вторых портянок дала возможность утеплить ноги бойцов и командиров, была организована чинка валенок своими силами рот и в двухдневный срок все валенки были приведены в порядок. В силу распутиц и частых дождей в этот период у многих валенки намокли и сели, уменьшившись в размере, что приводило к большим потертостям подъема ноги и к затруднению в движения, что не могло не отразиться на ходе боевых операций, а поэтому по приказу Клешнина быстро были сделаны колодки, в своих же ротных котлах распарены валенки, надеты на колодки и таким образом расширены. Потертости ног были: ликвидированы.

Савченко Петр Иванович Дневниковые записи

23.01.43 К 10 часам вечера приехали в штаб СЗФ к Маршалу. Генерал заходит сразу туда и задерживается долго. Отводят нам квартиру. Устраиваемся потеплей. Уже совсем ночью звонит звонок. Иду за генералом. Не ожидал, прямо не ожидал. Выходит таким, каким бывает очень редко, только в торжественные дни и спокойной обстановке. Словом, еле на ногах держится. Настроение прекрасное. Радуюсь. Сказал едем в 53 гсд. Дивизия одна из лучших, состоит из московских рабочих. Все коммунисты. Кадры ее — московские рабочие во главе с Щербаковым. Словом, везет. Все эти скитания в 11 а на этом окончены. Ложимся спать. Завтра с 11 часов генерал должен идти на завтрак к Маршалу.

24.01.43 … Генерал уходит к Маршалу. Производим подготовку к отъезду. Заливаем в машину бензина, готовится карта. В 13 часов 30 минут иду за генералом. Надавали полные руки всякой всячины. Папирос, сигарет, табака, выпить, закусить и вдобавок Маршал отдал генералу свою шубу. Хорошая черная шуба. Словом, дела идут хорошо. Можно надеяться на все хорошее. О назначении генерала на эту дивизию Маршал докладывал Сталину. Тот дал согласие. Маршал возлагает большие надежды и об этом высказал свое мнение на приеме. Прием проводил исключительно. Командующий 53 а ожидал почти два дня, а его все не вызывали. За ужином Маршал расцеловался с генералом и выразил свое наилучшее отношение и уважение к нему, назвав своим лучшим командиром. Генерал в хорошем расположении духа. С неуважением вспоминает о своих предыдущих соратниках, «стратегах», как я их называю. Они изволили доложить Маршалу, что Клешнин пьет здорово и недооценивает политработников. Маршал сказал, что все это ерунда. Выполняй только задачу.

25.01.43. Генерал ушел к члену Военного Совета. Подыскиваю проводника. Уезжаем в 53 сд. Разыскали штаб и самого командира дивизии Романовского. Ему это, как снег на голову. Дивизия очень хорошая, и, конечно, жаль расставаться. День прошел в разговорах, знакомствах.

26.01.43 В 12 часов едем в части. Люди занимаются по лесу. Натыкаемся на первый батальон 664 сп. Генерал, как всегда, весело и толково говорит с бойцами, расспрашивает о жалобах. Смотрит, как действуют. Не понравилось — неэнергично. Толкует, что и как нужно делать, исходя из опыта войны. Требует главное, чтобы люди могли быстро принимать команды на построение в боевые порядки — расчленение в цепь и постоянное разумное движение к указанной цели. Смотрели две роты первую и третью. Уехали домой. Сразу еще на дороге командиру полка дал нагоняй по устранению беспорядков и жалоб бойцов по вопросу питания. Пишем приказ о порядке учебы и расширении численности стрелковых рот.

27.01.43 К 10 часам едем на место смотра командного состава. Командный состав в сборе, оркестр на месте. Играют встречный марш. Выстраиваются колоннами в кружок, и генерал говорит речь. Разговор ясный и короткий. Правительственную задачу по окружению Демянской группировки нужно выполнить.

29.01.43 Утром едем в полки. Попали во вторую роту 371 сп. Командир полка с ротой. Команды исполняют на пять. Генерал приказал наступать. Сказал простецкие поучения и приказал действовать. Действовали хорошо. Поговорив с командирами полков, едем в 528 сп. Чернусских на занятиях. Тоже вторая рота. Основной нажим на боевые порядки. Возвращаемся домой. Генерал засел за работу. Принимает свои решения. Немножко нервничает. Сказать это, конечно, просто. Но в действительности сегодня он особенно переживает. Выполнить задачу правительства, перерезать это проклятое горло не так просто, нужно подумать. Главная скрипка — наша дивизия. И он, конечно, переживает больше, чем мы думаем. Вечером собрались командиры полков на совещание. Генерал долго беседовал по вопросу эффективности подготовки и, больше всего, скрытости этого дела.

07.02.43 Поехали на передовую. Чернусских и Дудченко с нами. Идут на рекогносцировку. Погода паршивая. Снег метет изрядно и видимость плохая. Пришли на самый передний край. Впереди большая поляна, которую обороняет взвод 12 человек. Окопчики крепенькие. Земляночки тоже приспособленные. Участок Чернусских. Рассматривают, изучают. Генерал обошел все окопы. Посмотрел со всех сторон и показал на местности, где и что нужно располагать, как и куда нужно выводить людей на исходный рубеж.

15.04.43 Генерал проводит митинги о зверствах немецких фашистов на занятой территории. С утра митинг в учебном батальоне, к обеду — в 157 гсп. Митинги прошли исключительно хорошо. Известные методы генерала — короткая и простая речь вызывает все хорошее у слушателей и к нему относятся с исключительной добротой. После митинга говорил в кругу бывалых солдат по хозяйственным вопросам. Немалый интерес вызвал один пожилой красноармеец: «А што нам от тебя нужно, генерал? Хлеба даешь и ботинки есть. Скажи только, чтобы супчику побольше варили.»

Зелик Евграф Ильич.

В феврале 1943 года дивизия походным порядком совершала марш в ночных условиях на новый участок. По прибытии в район сосредоточения был назначен новый командир дивизии генерал-майор Михаил Никитович Клешнин. Это был волевой человек, сразу же изучивший каждого командира полка, их организаторские и боевые качества.

Совместная моя с Клешниным служба настолько глубоко запала в мою душу, что снова и снова возвращаюсь мысленно к тем сложным боевым дням, когда приходилось переживать горести и радости. Вот, некоторые его качества как руководителя.

Добровольно пошел в армию, которая стала смыслом его жизни. Более сорока двух лет посвятил он военной службе. Состарился он, не изведав веселой юности. Его твердая воля и стойкость духа помогали ему преодолевать всякие невзгоды и трудности. Неуклонно соблюдал достоинство человека и честь перед лицом своей совести. Жизнь научила его быть проницательным. Он размышлял, правильно анализировал и строго оценивал самые незначительные с виду поступки. Речь его отличалась краткостью, сжатостью, точнее, он был молчалив и немногословен. Но малословие его исходило не от недостатка мужества, знаний, а, скорее от скромности и сосредоточенности, не допускавшей тщеславия и хвалы.

– «Если можно извинить нищенство, — неоднократно говорил он, то ничем нельзя оправдать то выпрашивание похвал и наград, которыми занимаются некоторые из нас».

На поле брани, особенно в тяжелые моменты боя, Клешнин был, точнее казался, хладнокровен, спокоен. Он никогда и ничего не просил о чем-либо лично для себя, он скорее умер бы, чем стал бы хлопотать о чем-нибудь, даже о признанных своих бесспорных правах. Его уважали и любили, и прежде всего за то, что он не допускал, чтобы подчиненные с ним разговаривали скованно, связанно. Он любил создавать импровизированные резервы при организации боевых порядков, особенно в наступательном бою. При двухэшелонном боевом порядке дивизии полковую школу или лыжный батальон, или специально выделить батальон в свой резерв. Словом, генерал этот один из тех безвестных героев, которые не стремятся к славе, к честолюбию, а, прежде всего, стремятся к выполнению своего долга, своей боевой задачи. Есть полководцы, им благодарные потомки ставят памятники. Есть подчиненные (исполнители), которые сами следуют за полководцами, но разве они не заслуживают уважения, если малые каждодневно несут за героем свое нелегкое оружие? Глянешь, заговоришь – ведет себя свободно, излучая сдержанную простоту, сердечность. И в то же время удивительная собранность, нравственная и интеллектуальная. И это потому, как я убежден, что есть у него прочный духовный стержень.

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ М. КЛЕШНИН, командир дивизии

Дивизией московских добровольцев мне пришлось командовать всего около четырех месяцев.

Февраль 1943 года… Враг продолжает терзать советскую землю. В ту морозную зиму положение на нашем фронте было особенно тяжелым. Но бойцы и командиры 53-й гвардейской дивизии были настроены оптимистически. Невзгоды не смогли поколебать боевого духа наших воинов. Они понимали и всю ответственность, лежащую на них: ведь дивизия являлась головной на Северо-Западном фронте.

Именно в те дни впервые услышал я гордые, непреклонные слова: «Там, где наступают москвичи, — враг не устоит». А нам как раз предстояло наступление.

Остановлюсь на событиях, предшествовавших моему прибытию в 53-ю дивизию. В то время я исполнял обязанности заместителя командующего 11-й армией Северо-Западного фронта.

В январе 1943 г. перед одной из дивизий этой армии командование поставило задачу прорвать оборону противника. Наши полки прорвались, но на очень узком участке. И едва вклинились в расположение фашистских войск, как немцы отрезали и окружили наши прорвавшиеся части. Командир дивизии вскоре был ранен, начальник штаба тоже вышел из строя, и командование группой прорыва мне, как представителю армии, пришлось взять на себя.

Красноармейцы и командиры в окружении дрались храбро. Но силы были далеко не равны. Ряды наши таяли. Кончились боеприпасы. Наступил день, когда кончилось продовольствие… Танкисты все же помогли нам вырваться…

Генерал-лейтенант П. А. Курочкин, когда я ему доложил о прибытии, не скрыл удивления:

— Как? А мы думали, что ты погиб. Ну, коли жив, срочно отправляйся к командующему фронтом Маршалу Советского Союза Тимошенко. Он интересовался тобой.

Сбрил я быстро бороду, надел вместо полушубка мундир и ужаснулся: до чего же он стал велик мне — висел как на вешалке. Однако раздумывать было некогда. Сел в старенькую «эмку» и сказал шоферу, чтоб вез на командный пункт фронта.

Дорога пролегала по знаменитому Валдаю. В топких местах лежал деревянный настил, и мы ехали по нему, как по звонким клавишам. На душе было неспокойно. Зачем вызывает маршал Тимошенко? На командный пункт фронта прибыли около часу ночи. Командующий принял сразу. Отодвинув от себя карту, он минуту-другую всматривался в меня, а потом сокрушенно произнес:

— Ну и исхудали же вы, батенька. А в дороге-то, наверное, и перемерзли изрядно. Давайте-ка прежде всего чаем погреемся…

В блиндаже маршала было тоже прохладно. Он сидел в бурке. Но от его простого человеческого сочувствия на сердце потеплело. Душевная тревога рассеялась. Командующий принял по-отечески, говорил запросто.

На крепко сбитом столе появились нехитрые атрибуты походного солдатского чая. За чаем С. К. Тимошенко расспрашивал о ходе боевых действий на участке 11-й армии, интересовался настроением солдат и командиров, выслушал мое мнение о причинах неудач в прорыве фронта противника. Уже в четвертом часу ночи он сказал:

— Ну, давайте отдохнем часика два, а потом поговорим о вашем новом назначении.

Ровно в шесть утра дежурный разбудил меня и пригласил к командующему. На этот раз Семен Константинович нашел нужным ознакомить меня с обстановкой на других участках Северо-Западного фронта. Потом расспросил о моей семье и в заключение разговора предложил принять командование дивизией московских добровольцев. При этом он дал ей отличную боевую характеристику.

Я и раньше знал об этой дивизии и ее первом командире Николае Павловиче Анисимове, человеке вдумчивом, хорошо разбирающемся в вопросах военного искусства. Это на его долю выпала нелегкая, но почетная задача в короткий срок создать из добровольцев монолитное боевое соединение.

Приступить к командованию такой дивизией я согласился с радостью.

Тут же получил предписание. Когда садился в машину, заметил большой сверток, лежавший на заднем сиденье.

— Это Маршал Советского Союза распорядился, чтоб вас одели потеплее,- сказал адъютант. — Тут полушубок, валенки, шапка…

Может быть, это и не такой уж значительный факт, но все же проявление простой, казалось бы обыденной, человечности тронуло меня. Ведь недаром говорят в народе: «Дружеское слово три зимы греет». Доброе слово и вовремя оказанная дружеская поддержка со стороны старших товарищей придают новые силы. Эту старую истину никогда не надо забывать всем нам, и особенно тем, у кого есть подчиненные.

Итак, с новым предписанием в тот же день явился я в штаб армии, получил от командующего армией необходимые указания и на следующий день, то есть 2 февраля, прибыл в штаб дивизии.

Соединение в тот момент с переднего края обороны форсированным маршем было переброшено в район Березовец — Извоз — Стречно. Здесь в предельно сжатые сроки нам и предстояло подготовиться к наступательным боям.

В день прибытия познакомился я со штабом, с командным составом. На утро следующего дня назначили строевой смотр дивизии. Впечатление сложилось очень хорошее. Чувствовалась товарищеская спайка, знание бойцами и командирами друг друга, патриотизм и беспредельная любовь к своей части. И внешне каждый воин выглядел бодро, подтянуто. Во всем чувствовалась дисциплина.

Каждый знал, что задача им дана нелегкая. В предстоящем наступательном бою дивизии отводилось место в центре боевого порядка армии, в направлении главного удара. Ставилась задача прорвать долговременную оборону противника. А надо сказать, что свою оборону противник совершенствовал более года.

Перед фронтом нашей части опорные пункты и узлы сопротивления были возведены на редкость основательно. Полосу обороны немецких фашистов надежно прикрывали также минные поля, проволочные заграждения в несколько рядов, лесные и каменные завалы. Такую оборону, казалось, надо было прогрызать буквально метр за метром.

Мы знали, что опорные пункты врага связаны между собой траншеями и ходами сообщения с тылом. Телефонная связь у них была доведена до каждого взвода. Их подразделения были усилены артиллерией и минометами. В тылу враг держал сильные резервы.

Да, мы представляли себе, какие трудности ожидают нас при наступлении. Но это не страшило воинов. Пусть немецкие фашисты имеют пока преимущество в технике. Но у них нет и никогда не будет преимущества в главном: в людях, в готовности советских воинов во что бы то ни стало одолеть врага, разгромить немецко-фашистских захватчиков.

Подготовка к наступлению потребовала от офицеров штаба дивизии, командиров полков большого напряжения сил, организованности и умения. И они справились с этой задачей.

Штаб дивизии в то время возглавлял полковник Е. И. Зелик, в прошлом начальник пограничного отряда, человек спокойный, уравновешенный, пунктуальный. Делал он все без шума. В обращении с людьми был мягок, но требователен. Сам отличался большой работоспособностью. Я знал, что если распоряжение отдано, то за выполнение его беспокоиться нечего и вторично напоминать излишне.

Хорошими организаторами были командиры полков Ефанов, Чернусских, командующий артиллерией Синотов, заместитель по тылу Нестеренко, начальник инженерной службы Котлов и другие. Кропотливую воспитательную работу в частях и подразделениях неустанно проводили политработники Анцелович, Тарасов, Ибрагимов, вожак комсомольцев дивизии Силохин, старый коммунист Фельдман. Они все время находились среди воинов, стараясь довести до каждого боевой приказ, разъяснить задачу.

А как не сказать доброго слова о комиссаре дивизии А. П. Лазареве! К полковнику Лазареву в трудную минуту шли за советом и рядовые и командиры. Он покорял своей душевностью, подлинно человеческим тактом, умением понять с полуслова, разобраться в сложной ситуации. Ныне он генерал-майор запаса, проживает в Свердловске. Его фронтовые друзья до сих пор советуются с ним по своим житейским делам…

Но вот подготовка к наступлению закончилась. Дивизия пополнилась людьми и техникой. Подошли артиллерийские подразделения, предназначенные для поддержки наступления. И 15 февраля утром после короткого артиллерийского удара дивизия перешла в наступление.

Оборону противника прорвали с ходу. Но опорными пунктами Стречно, Извоз овладели лишь на второй день. На линию Кукуй — Березовец вышли 17 февраля.

Бой был неимоверно тяжелым. Контратаки со стороны фашистов следовали одна за другой. Они непрерывно подтягивали людские резервы и технику и с ходу бросали в бой.

Не буду описывать всего хода сражений. Скажу одно: по оценке командования, дивизия свою задачу выполнила успешно, за что была награждена орденом Красного Знамени. Войска Северо-Западного фронта к концу февраля — началу марта демянскую группировку противника ликвидировали полностью.

Как уже говорилось, дивизия состояла из москвичей-добровольцев. Было в ней много и молодежи, но основной костяк составляли не раз проверенные жизнью коммунисты. Я уже упоминал имена старых большевиков Анцеловича и Ибрагимова. В самые напряженные дни боев они всегда находились там, где было особенно тяжело и смертельно опасно. С именем Анцеловича, в частности, связан такой эпизод.

В результате тяжелых боев один из батальонов понес особенно чувствительные потери. Дело могло обернуться потерей захваченных позиций. Мой разговор с комбатом об этом по телефону слышал Анцелович. Он понял всю опасность положения и попросил разрешения направиться в этот батальон. Я колебался. Что он может изменить? Жаль терять каждого человека. А ведь передо мной был член партии с 1905 г. В ряды добровольцев он пришел с поста министра лесного хозяйства. Но Анцелович, видимо, понял мои мысли и тихо, но настойчиво сказал:

— Я должен пойти обязательно…

Пришлось уступить просьбе старого коммуниста. Прибыв в батальон, он под огнем поговорил почти с каждым из бойцов, подбодрил, укрепил их веру в свои силы… А потом по телефону он докладывал мне обстановку. Слово и дело коммунистов дивизии вдохновляли воинов на боевые подвиги.

Знаменательным событием для дивизии было получение письма от группы большевиков в самый разгар февральских боев. С задушевными словами привета, зовущими на полный разгром врага, обратились тогда к нам ветераны ленинской партии: Е. Д. Стасова, 3. Я. Литвин-Седой, И. И. Чернышов, М. С. Сойфер, П. И. Воеводин, всего более 30 человек.

Я помню тот торжественный момент, когда в канун 25-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота перед строем зачитали письмо старых большевиков и из их уст мы услышали высокую оценку наших боевых дел.

«С большим партийным удовлетворением,- писали старые большевики,- узнали мы, что дивизия показала образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности.

Нас чрезвычайно обрадовало, что дивизия нанесла огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожила много живой силы и техники противника…»

Далее ветераны партии сообщали в своем письме, что они собрали свыше 80 тысяч рублей на строительство тяжелого танка, просили присвоить ему имя «Старый большевик».

Да, наша молодежь была зримым примером живой связи легендарного поколения старых большевиков с героической советской молодежью. Молодежь показала в те дни, что она достойна своих героических отцов, завоевавших в борьбе с царизмом новую жизнь. Эту новую жизнь — Советскую власть — она отстаивала в борьбе с фашизмом.

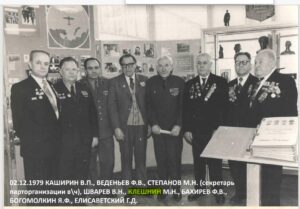

Теперь та молодежь, что сражалась с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, вступила в почтенный возраст. Бойцы и командиры дивизии часто встречаются друг с другом. Порой собирается несколько сот человек. Многие приходят с детьми, а иногда на руках видишь и внуков. Мы смотрим на новое, молодое поколение и думаем: пусть они не узнают разрушительной силы войны. Но если придется вновь отстаивать свою отчизну от сумасбродных империалистов, мы знаем, что наша молодежь не уступит в мужестве своим отцам и дедам, будет достойна славных боевых традиций нашей партии, нашего великого советского народа.