Николай Митрофанов

Ноябрь 1941 года выдался урожайным на снега и беспримерные холода. Приблизившиеся к столице части фашистов натолкнулись на мощную стену природного отпора. Но она одна не могла остановить моторизованную орду. Навстречу неприятелю выходили на московский рубеж все новые ратники, преграждавшие путь захватчикам смертоносным огнем…

Есть устойчивая военно-историческая метафора: после ноябрьского парада войска с Красной площади тотчас же ушли в бой. Но дело в том, что в эту пору не было дня, чтобы Москва не посылала ежечасно свежие подразделения на передовую. В преддверии контрнаступления на запад обороны перемещались многие тысячи бойцов. Они вгрызались в мерзлую землю, перерезая автодороги и еще недавно оживленные железнодорожные ветки Киевского, Белорусского, Курского направлений.

Кого только не было среди прибывающих! Сибиряки в новых полушубках, узбеки в худых шинелях и только что выданных валенках. Кое-где на стыках дивизий вдруг появились конники. Командиры соседних частей злились: «Вы откуда свалились со своими пиками? Немедленно спешивайтесь, лошадей — в укрытие, ройте окопы. У немцев танки и бронемашины — их не рубать, а жечь надо!».

Вот-вот должны были уйти на близкий фронт только что надевшие военную форму бойцы 3-й дивизии московского народного ополчения. Вчерашние рабочие, научные сотрудники, преподаватели, служащие коммунальных учреждений сначала размещались в корпусах Тимирязевской академии, где в спешном порядке проходили курс молодого бойца, обучались приемам штыкового боя. Истребительные группы осваивали технику метания бутылок с горючей смесью, владения противотанковым ружьем.

В ряды ополченцев влились также разрозненные подразделения регулярной Красной Армии, отступившие к столице. Тут были и связисты, и саперы, и артиллеристы. Люди бывалые, как говорится, понюхавшие пороху, они охотно делились боевым опытом с москвичами. Некоторые из обстрелянных сержантов и старшин подбирали приглянувшихся людей в свои команды.

Вскоре дивизия вышла на северо-западные рубежи обороны Москвы, оседлав Ленинградское и Волоколамское шоссе.

Ночью 23 ноября одному из взводов отдельного артдивизиона, находившемуся в районе Химкинского речного порта, был дан боевой приказ: прибыть на позиции под Солнечногорском и провести разведку боем. С собою отправлявшиеся взяли тройной боекомплект и ручные пулеметы. Вот они-то оказались как нельзя кстати. Без них «новобранцы» не продержались бы и нескольких минут…

Произошло непредвиденное. Утром артиллеристы были на месте. И оглушающее известие: на них прут фашистские танки, прорвавшие на этом участке нашу оборону. Едва развернули свои 76-миллиметровки, показались машины врага.

Батареи не оплошали, от их слаженной стрельбы вспыхнула первая бронированная машина, потом вторая, третья… Прямым попаданием разнесло первую пушку ополченцев, Погиб расчет. Но рядом уже работали пулеметные гнезда, отсекая кинжальным огнем автоматчиков, идущих за танками.

Несколько фашистских атак захлебнулось. Однако силы были несоизмеримы, Ополченцев взяли в кольцо. Ив девяти защитников батареи остался в живых только один. Командир артвзвода увидел в бинокль, как на правом фланге за пулеметом приподнялся сержант Рыжов, метнул гранату в набегавших врагов. Потом затрещали автоматные очереди, а после них наступила зловещая тишина.

Меньше часа хозяйничали гитлеровцы на позициях батареи. Они сосредоточились здесь для удара, но были смяты и рассеяны контратакующими. Из-под снега извлекли тело отважного сержанта. Пуля поразила его прямо в сердце.

В песне поется: «Последний бой, он трудный самый…» А первый? Командование дивизии было уверено: о том, каким он случился, о геройских делах батарейца Рыжова должен узнать каждый боец. Был выпущен специальный «Боевой листок». К сожалению, до нашей поры ни один его экземпляр не дошел.

На неостывшем еще поле боя побывал дивизионный кинооператор Семен Галадж. Он пришел в ополчение, принеся в вещмешке собственную кинокамеру и несколько сот метров пленки. Сняв панораму сражения, его живых участников и подбитую бронетехнику врага, он вписал в свой блокнот имя павшего героя: Павел Рыжов. Кадры, снятые тогда под Солнечногорском, вошли в большой документальный фильм «В боях за Родину», смонтированный после войны и мало кем виденный. Но сам Галадж гордился им, как главным своим произведением, хотя впоследствии будучи оператором «Мосфильма» участвовал в создании многих популярных художественных лент. Я нашел его военные съемки в Российском архиве кинофотодокументов. И, просматривая их, решил: надо обязательно рассказать об артиллеристе Рыжове — герое и жертве первого боя ополченческой московской дивизии.

Задача эта оказалась необычайно трудной. Даже в дивизионной газете, все уцелевшие номера которой я отыскал в Историческом музее и в семейном архиве ее давно умершего редактора, нужных сведений не обнаружилось. Зато сколько интересного удалось узнать о подругах-снайперах Наташе Ковшовой и Марии Поливановой, взорвавших гранатами себя и окруживших их фашистов, об Анатолии Халине, бросившемся на амбразуру дота под Новой Руссой в феврале 1942 года, то есть за год до Александра Матросова. История дивизии, отраженная в стихах и очерках дивизионки, изобиловала многими другими славными именами.

Несомненно, все эти люди знали о подвиге стойкого своего однополчанина, были взращены на рассказах о памятном эпизоде в истории дивизии, в центре которого пришлось быть Рыжову. Но где же конкретные данные о нем? Как ни странно, почти все однополчане Рыжова, хорошо помнившие его фамилию, день гибели, подробности боя, не могли с уверенностью ответить, откуда он родом, как его звали. Одни говорили о Павле Рыжове, другие называли его Алексеем. Из архивов сообщали: «Никаких данных не обнаружено». Поиски грозили затянуться.

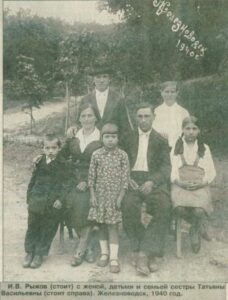

Но вот удача — благодаря ветерану-ополченцу старшине Степану Маршукову, московскому прорабу-строителю, узнаю неожиданную информацию: Рыжов призывался в Ставрополе. И звать его не Павел, а Игнат! Потом все начало складываться как нельзя лучше. Откликнулись на обращение в «Ставропольскую правду» сын и дочь Рыжова. Война сделала их сиротами — мать умерла в 1947-м и дети оказались в детдоме. Но они выстояли — приобрели хорошие рабочие профессии, обрели крепкие семьи. Потомки Игната Васильевича и его друзья прояснили биографию героя. Родился в 1907 году в селе Слободка Курской области. Отец погиб в первую мировую. Первая специальность Игната Васильевича — кузнец. В 1931 году переселился в Донбасс — был забойщиком. Через три года обосновался в районе Минеральных Вод — работал в забое рудника «Бештаунит», потом стал там бурильщиком, каменотесом. Последние три года перед войной был мастером горного цеха. Ветераны рудника его хорошо помнят …